2月に入り寒さもピーク。

厳しい天候、また感染症の流行もありますが、しっかり体調管理を行い、今月も空手稽古を頑張りましょう。

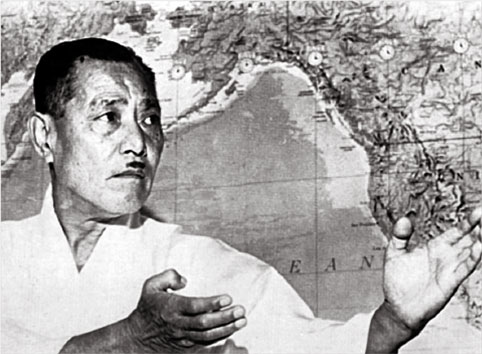

今回の月刊モノローグは2回目の登場、東京・直真塾の中山先生が「カタ」をテーマにした深~い武術の解釈を語ってくれました!

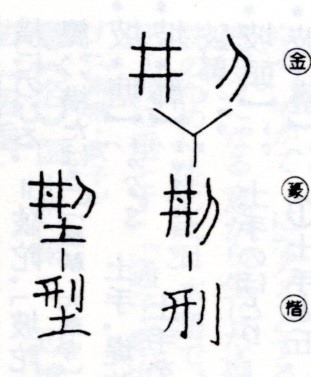

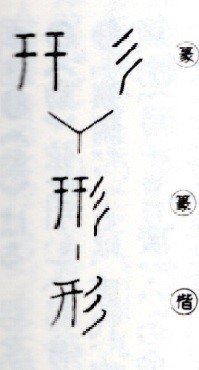

「カタ」は「型」か「形」か

文責:中山隆嗣

武道・武術である空手道の稽古体系の中で重要なポジションにある「カタ」。

今、あえて「カタ」と音だけで表現しましたが、流派によってその表記が異なるからです。

ある流派では「型」、別の流派では「形」となっています。

しかるに千唐流の場合はと見てみると「基本型」の場合は「型」、その上のカテゴリーでは「形」と表記されています。

こういうところに武道・武術の体系としての深さを感じるわけですが、その場合、漢字が持っている本来の意味を前提として理解することが大切になります。幸い、日本は漢字文化圏であり、漢字そのものが有している意味の理解が可能です。

ここではそれを念頭に考察していくことになりますが、こういう時、今風の安直な方法としてネットで検索するというのではなく、きちんとした辞書で確認することが大切です。私は「学研 漢和大字典」(藤堂明保編)で確認しましたが、「型」と「形」にはこういう時に解釈する時に必要な内容が記されています。

「型」の場合、武術や演芸で基準となるしぐさや歌い方、となっています。明確に武術という言葉があるため、こちらの方が適正かとも思われますが、引っ掛かるのは「基準」というところです(274ページ)。

つまり、攻守が目まぐるしく入れ替わる戦いの場で「基準」という名のもとに、現実に合った対応ができるか否かという問題です。もちろん、何事にも基本・基準というものが存在し、その部分の上にいろいろなことが構築されることになりますから、この点をないがしろにしていては体系が崩れます。

一方「形」の場合、「型」と同義で用いることもありますが、物事の情勢、という解釈があります(同438ページ)。そして、この「情勢」の意味を確認すると「変化する物事の現在の様子。または近い将来の変化・伸展の具合」(「大辞林」小学館 1242ページ)と

なります。

物事を考察する場合、ベースになる概念を明確にして考えなければ、違う土俵で戦っているような状態になり、時には感情論になってしまう場合があります。だからこそ、何かを考察する場合は言葉の定義を明確にした上で、ということが大切になると考えます。

そこで本題である「カタ」は「型」か「形」かということについて考えると、千唐流で表記されているように「基本型」の場合、武道・武術の基礎的な段階で学ぶことですから鋳型の「型」のように正確に教わった時のポイントに忠実に行なうことが大切と理解でき、適切な表現であると考えます。

しかし、次の段階の「カタ」という体系の場合、基礎を積み重ねた上で実際の戦いに通じる技を学ぶ段階という認識下では「形」の解釈として示されたように物事の情勢ということを念頭に、適切な変化が求められます。そういう状況下で融通性が利かない状態では不覚を取ることは必定で、その時の状態に適切に変化することが要求されます。

そうなると、「型」のステージから「形」に至るという段階が存在すると理解することができます。そこには基本的な状態はあっても、そこからの変化の要素も必要ということになりますが、稽古ではそういったことを念頭に行なうことが大切と考えます。

とは言っても、「形」として分類されている存在であっても最初は「型」として意識し、基礎になる部分について教わった通りに行なうことが大切と考えます。

というのは、そこにはいろいろな身体操作の基本が詰まっており、武術体作りの基礎にもなるからで、このステップを踏まないで上達は望めないからです。

「形」稽古の意義というのは前述の武術体の養成と共に、武技の伝承という2つの目的があります。後者については基本の応用・展開として捉えることになりますので、単に順序をこなすだけ、ということではなくその目的とそれに応じた意識で稽古することが必要と考えています。

ですから、「形」には武術として意識する場合はきちんとした術理の存在が必要になるということが言えると考えられますが、もう一つ意識しなければならないのが哲理と考えます。

前者についてはその解釈を学ぶ、研究する段階で実践できますが、後者はその流儀の考え方がどう反映されているかという視点です。

そういう視点で千唐流の「形」に見た場合、この体系から他流では見かけることがない独特の動きがあります。

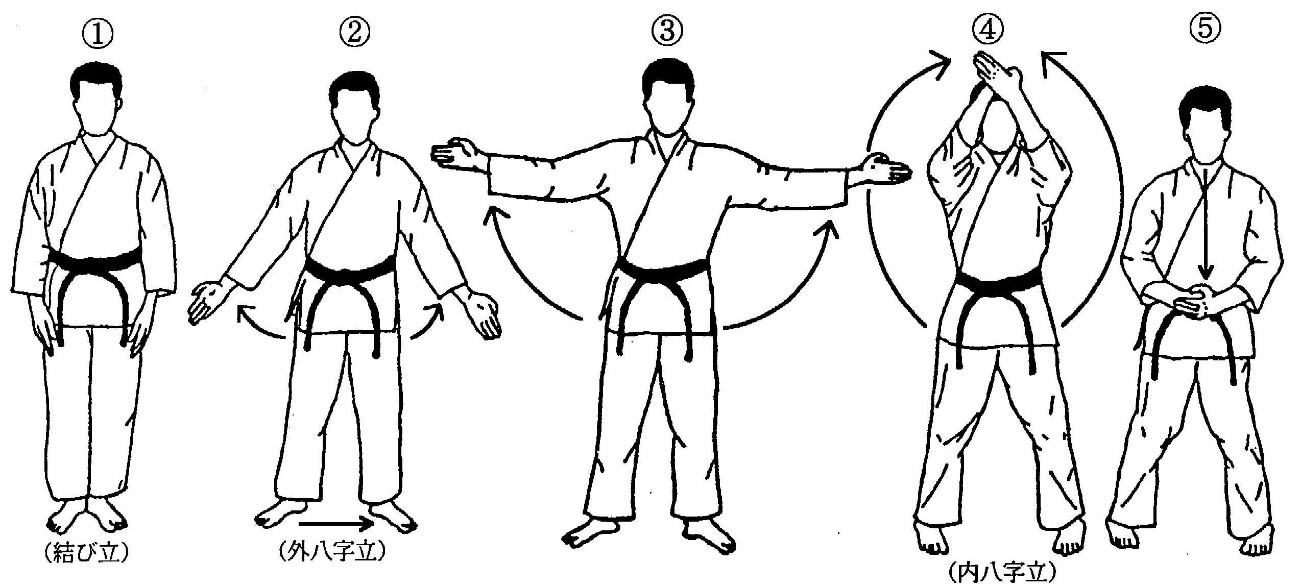

それが初動作として行なう箇所ですが、両上肢で大きく円を描きながら上方に挙上させ、額の前で交叉させるところです。

千唐流の理念の一つに「和忍」というのがありますが、円を描く部分(輪)が「和」に通じ、両手を交差する時の閉手と開手の部分で「忍」を表します。正拳を怒りの心、それを優しく包み込んでハラに納めるということになりますが、これは気を丹田に溜めるという意味と同時に千唐流の想いが込められていると見ることができます。

これが千唐流の「形」に込められた哲理であり、この箇所には東洋哲学の思想も存在しています。今回のテーマから外れますのでその解釈については割愛させていただきますが、千唐流の場合、ちょっとしたところもしっかり内容が練られているところが読み取れます。

※アメーバブログ・中山隆嗣の「活殺自在」でも2024年12月30日に投稿された記事です。他にも武道を中心として、興味深い内容をご発信されていますのでご検索ください。

https://ameblo.jp/n-krt-no1/

WEB秘伝(月刊秘伝関連の著書・著作)はここから

中山隆嗣 Nakayama Takatsugu – 千唐流空手道直真塾 | 達人・名人・秘伝の師範たち | 武道・武術の総合情報サイト WEB秘伝 (webhiden.jp)

https://webhiden.jp/master/_nakayama_takatsugu/