11月の月刊モノローグは琉武塾から玉城教士と塾長の美香子先生の投稿です!

まずは、お父上の玉城教士から。玉城先生連載第一弾です!

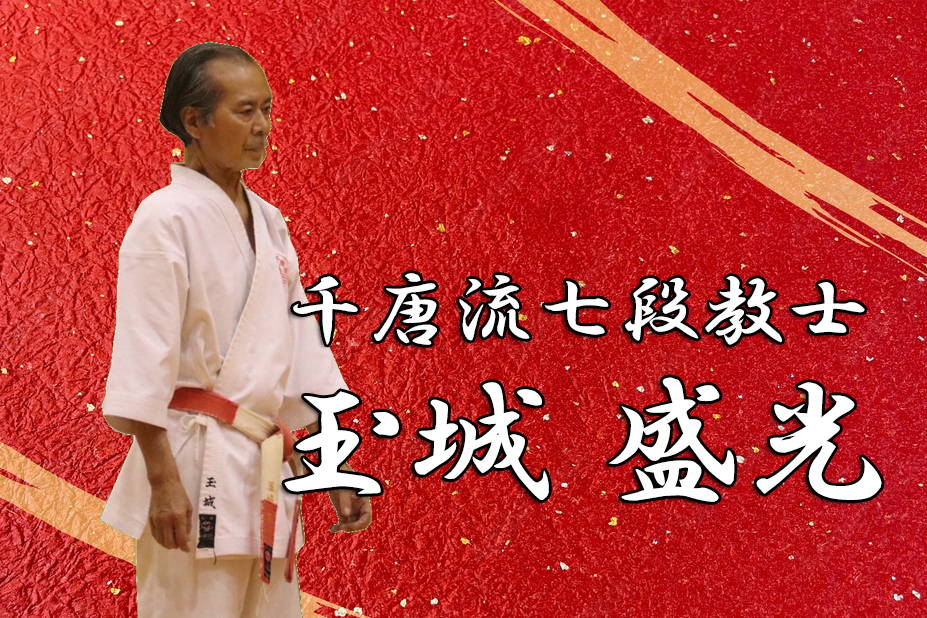

第一話 戦後10年ごろの様子と子供の「掛け試し」・・・沖縄 七段教士 玉城盛光

【私は那覇市の壷川という地区に住んでいました。当時はまだ民家も少なく広い草原とまばらに亀甲墓が点在する郊外のような地域でした。

家の前のなだらかな坂道を5百メートルほど上りきるとそこには場違いなほどの豪華なアメリカ人用のハーバービュー邸があった。そこでは夜な夜な盛大なパーティーが繰り広げられていました。

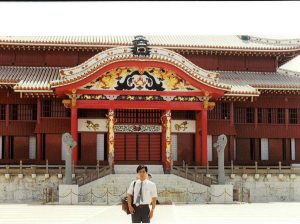

北東に首里城(戦火で灰になり当時は何もない)、南の方角には漫湖、奥武山があり、西には波の上宮が臨するコバルトブルーの海という自然に囲まれていた。

そこで育った。】

梅雨があけた6月のなかばのある日の夜明け前、僕はすでに目を覚ましていた。

寝床からでるのをじーと我慢した。いま起きだすとあまりにもいつもと違いすぎる。

必ずかあちゃんに怪しまれる。

放し飼いにしているおんどりのキーコがいつもの「オキレッコー オキレッコー」と鳴いて夜明けを知らせたとき、まだ寝床で我慢した。

心はかって経験したことがないほど異様に興奮し、たとえば遠足のある日の心ウキウキした気分でもなく、運動会の朝の張りのある心とも違うのだ。もっとこの世の中でない別の世での幸せのような気分なのだ。

4年生の新学期がはじまって数週間後から早起きになっていた。それまでは一日の例外もなくかあちゃんから

「おきなさ~い、おくれるよー」

と三度せかされてから起きていたいのが、毎朝のルーティーンだったから。

数日前もかあちゃんから

「4年生になってもりーは早起きになったネー 何があったの~」

といぶかしがられたところだから、いま、かあちゃんよりもはやく起きでもしたらなんと言われるか。

自分の心がみすかされて、ズバリ言い当てられるのではないか。知られてしまい恥ずかしい想いをするぞ、と自分に言い聞かせた。

かあちゃんはよく何でも言い当てるのだ。このあいだも「壷川カンパチャー(頭のハゲのことをカンパチという。私には左頭側、もう一人の「たけるー」に後頭部にカンパチがあり、それで面白く、自虐の気持ちも込め私が名付けた)」の仲間5人と日頃から集めためておいた鉄クズや銅線を売って得た50セントであんパンをたらふく食べた日の夕食時のことである。(アメリカの施政権下でドル通貨であった。50セントは現在の価値にしてゆうに数千円あり、甘いものを口にすることがほとんどなかった子供にとっては望外なことである。)

いつものソーメンとキャベツのみそ汁の夕食をまえにして

「今日はちょっと頭が痛くて気分悪いから・・・・」とくちた腹を隠しながらいかにも体調がわるそうな声つくって言って食卓をたったとき、かあちゃんの

「ハハアーン どこでなに食べてきたのー すぐわかるさー」

の一撃に一言も反論できずにひっこんだことがあった。

昨日、学校で一日の授業が終わって、教室のそうじをおえて最後のしまつの雨戸を戸袋に納める作業をしているときに宮平まりさんが

「あした 色えんぴつをあげるネ」

と鈴虫のような小さいがすんだ声でわたしにつげた。わたしはプロレスのスリーカウントぐらいの秒間、宙を泳いでいる心もちになった。

これまでまりさんとは「おはよう」といいかわすのが精いっぱいだった。朝の雨戸開けの協働作業のはじまりの言葉だった。

3年生までの教室は、アメリカ軍の使い残したかまぼこ型のコンセント(当時はそう呼んでいたが今でもわたしは正式の名前は分からない)の建物で、床は土の地面そのままのデコボコのうえに規格もそろわない机はガタゴトする教室から4年生になって初めてコンクリートの雨戸つき教室になった。

当初、その雨戸の開け閉めがなぜかおもしろくて、早起きでクラス一番に学校に着き一人で、雨戸を一枚ずつ引いては戸袋に納める作業をしていた。

ひとりでの作業を数日していたが、ある日まりさんが二番目に到着し、「おはよう」と小さい声をかけてすぐにわたしの作業に加わってきたのだ。

わたしも「おはよう」を返したがあとは何も言わず、何の打ち合わせもなしに彼女が雨戸を引いてきて自分が戸袋に納めるという仕事になった。

この日以降この協働作業が毎日つづくようになったのだ。僕はこれまで色々な遊びをしてきたがこんな楽しいことは初めてだった。

彼女の席はわたしのまん前だった。肩まである髪を一本にまとめ赤と黄色で織りなしたひもでまとめている。髪は漆黒だがなぜかあの銅線の新しいときのようにキラキラと光を発していた。だれにも気づかれないようにそっと触れたい衝動にかられた。

だがやめた。彼女が怒って、これまでの朝の協働作業がなくなることを恐れたから。

アンパンの焼け具合が弱い部分に似た色の肌が彼女のハツラツとした動きを象徴している。

眉毛はすこし濃く、二重まぶた、ほほ笑むと左側にかわいいえくぼが現れるのが素敵だ。

それにしても、にわとりはなぜ陽もあがらない前から何のためにあんなにあらん限りの力を総動員して声をはりあげるのだろうか、とつねづね不思議に思っていた。

今日のいま、はっきりと謎がとけた。けさの自分の気持ちそのものなのだ。

あの発声はけっしてわれわれ人間様に「新しい今日がきたヨー」とおしえて眠りからめざめさせるため、また惰眠をむさぼるやつの邪魔をしているわけでもないのだと。

それはにわとりのキーコ自身がみちあふれる生気、みなぎる気魂を発し、「今日も一日はりきっていくぞー」とみずからを鼓舞していることにまちがいない、と確信的な答えをみつけた。

なぜなら自分も心のそこから声をはりあげて、今、喜びをあらわしたい衝動なのだ。

しかし、にわとりのように叫ぶわけにもいかない。人間は周囲に気を配り、迷惑をかけてはいけないのだ。あれこれと面倒な約束事が自分とほかのひとの間にいっぱいあるのだ。家族のなかにも学校のなかにも友達のなかにも。小学4年生でも少しずつ、そのわけは知らされずに強制的に身につけさせられている。よしにつけあしきにつけ。

かあちゃんが起きて台所で包丁を使う音、鍋のたぎる音がしてきたのでもう我慢ができず「おはよう」と起きて食卓のイスに腰をおろしたとたんに

「きょうはいっそうはやくから起きていたみたいだねー、なにかいいことあるのー、すぐわかるさー。顔にかいているよ、もう」

かあちゃんは恐ろしいと思った。

とうちゃんが起き、ねーねー、弟が起きて朝飯を食べるころには、僕は「いってまいりまーす」と家を出た。

教室に着いたらもうすでに彼女は窓の外で雨戸を引く準備ができていた。私を待っていてくれた。

2人同時に

「おはよう」

と言って、僕はウキウキした気持ちで手慣れた作業にかかった。

しかし、緊張からかあのいつもの熟練した雨戸のうけとり、戸袋への流れるような技がうまく作動せず何度も外枠にひっかかり苦戦した。

身につけた素晴らしい技能も心定まらない時は何の役にもたたないことを知らされた。

自分でも明らかに地に足が着かず腕もいうことをきかないことにいらだったがこの緊張は最後までとけずに、だがどうにか終えた。

「はい、これあげる」

とやさしい声で彼女が赤えんぴつをしかも二本さしだした。

「ありがとう」

と答えた。しかし、私の声はうちの三毛猫のミーコがのどをさすられたときに出すあのゴロゴロに似たような声になっており、蚊の鳴くような返事をしてしまい恥ずかしさがこみあげた。

彼女はつづけて

「それから、わたし・・」

と言いかけたときと同時に比嘉晃が教室に入ってきたのだ。

彼女は言葉をつづけることなくあとずさりをし、回れ右をして教室をでて手洗いの水道蛇口に向かって去ってしまった。

私は彼女の「それから、わたし・・」の次の言葉を聴きそびれた。

その言葉はきっと私にとって大変大事なことと思えた。人生を変えるほどの重大なことに相違ないと思われた。

あのとき、晃が入ってこなければ私は今ごろ幸せの真っ只中にいただろう。

あの間の悪い奴め。普段はこんなに早く登校することもないくせによりによってこんな大事なときに来やがって。

晃とはとくに仲が悪いわけでもないが、もうしんからにくくなった。

僕は彼女のあの大事な次の言葉を聴きたく、彼女が座席の後ろの私にそっとささやいてくれるのを待った。しかし、左右の席は近く、どんなに小声で発しても盗み聴きされるのは明らかで、それはないものとわかった。

では昼休み時間への期待だ。昼食が終わってすぐに教室を出て学校の塀のある方に向かって散歩風にあるきだした。彼女が人知れずについて来てくれることを待った。

だが、それも実現をしなかった。僕の勝手な無理な願いと分かっていても少しだけ彼女をねたんだ。

次には授業を終え、掃除のときがチャンスだ。幸い自分の列が今日の掃除当番であるから。だがそれもだめだった。なにしろ人数は8名もおり彼女と二人きりになる機会が見いだせないまま終わった。わたしの努力が足りないのか運が悪いのかすべて徒労に終わった。

最後のチャンスは下校時にしかない。その作戦は勇気をふりしぼって自分から彼女に近寄っていって「赤えんぴつありがとう」とはっきり言い、そして次の言葉を待つのだ。

そして、実行にうつした。いかにも自然をよそおって歩き彼女においつきそうになったとき、ことはまったくあらぬ方向に進行してしまったのだ。

この世は思うようにことが運ばないどころか苦悩への道がパックリと口をあけて待っているのだ。次から次へと不幸がつづく。輪廻六道の人間道とはこんなことだろうか。

開南小学校には唯一無比の最強グループが存在する。大将が「はーやーぬたーりー(はーやーは歯医者、たーりーは直には父親の意味だが、目上の人や敬意をこめたときの呼称)」こと與座有彦であり、ナンバー2がたたんやー(畳屋)の正吉である。

その正吉から

「もりー まてー(もりー ちょっと待て)」と呼び止められたのだ。

僕は親兄弟からも「もりー」と呼ばれていたが、なぜかいつのまにか「壷川カンパチャー」の仲間からも学校でも「もりー」、とちびっとの愛称をこめて呼ばれていた。

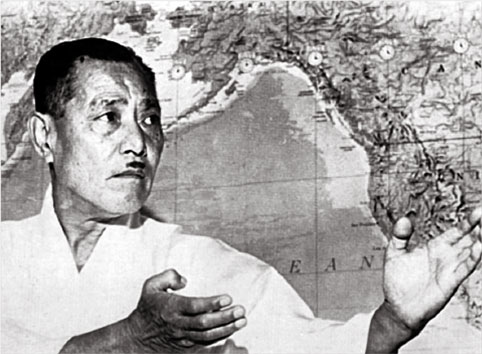

たーりーのあだ名を持つ大将こと與座有彦は知るものぞ知るテイちかやー(からての使い手)である。

5年生ながら6年生からも一目置かれ学校中に知れわたった猛者なのだ。

中学生二人を相手にして「降参」させたエピソードはなかでも有名であった。

それを目撃したナンバー2のたたんやー(畳屋)の正吉によると、うちの学校の6年生の女子が学校帰りに上山中学校の悪ごろ二人に絡まれているところ、突きと蹴りを2,3発はなって地面に這わせたというのだ。

まさに強さもさることながら弱いものを助けるわれわれの時代の正義の味方月光仮面のような男なのだ。圧倒的な尊敬も集めた。

たーりーグループは総勢およそ10名でテイ(空手)を使うのは大将のたーりーと正吉の二人だけだが、グループの精神と行動は統一され子供心にも敬いの念をもっていた。

彼の使いのナンバー2のたたんやーの正吉に声をかけられて逃げるわけにはもういかない。

そして男としての意地からも逃げられないのだ。彼女とのことをあきらめて従う以外にないことに絶望感をいだきながらも決心した。

もし逃げでもしたらのちのち彼らから「よーばーもりー(弱虫もりー)」と侮辱されることはあきらかであり、男としてそれは死んでも避けなければならないから。

僕は呼び止められたその瞬間にかれらの目的を悟っていた。

僕は3年生のときもたーりーグループから呼ばれて同学年の照屋信二と「掛け」させられていたから。

沖縄の言葉で「かきだみし」、いわゆる大和言葉では「掛け試し」だ。

二人は立法院(琉球政府の立法機関)の裏の芝生に呼ばれ向かい合わされた。別に二人ともお互いに喧嘩をしなければならい理由なんかこれっぽっちもないが、2人とも状況の判断は的確にできているのだ。ほぼ、まあこれが沖縄の少年である。すでに雌雄を決しなければならない覚悟はできている。

たーりーが

「くぶしやちゃーしにじーが(こぶしはどう握るのか)」

と二人に聞いた。僕は大人の酒飲み話のなかでそのことは聞き知っていたので、小指から順に内にまげていって最後に人差し指をおさえてにぎり、ぐっと突き出してみせた。たーりーが指で丸をつくってOKをした。今度は信二の見て「ハアーア?」とため息をつきながら

「こんなだと突き指するさー こんなして、こんなするんだよー 」

と握りを直してやっているのをみて、僕は「しめた、勝かもしれない、握り方も知らんな」と思えた。

たーりーグループの4,5人に取り囲まれた真ん中で二人は対峙した。信二も蒼白だが真剣な顔をして、目を燃えたたせ、にらみを利かせている。

「はじみれー(はじめろ)」の声と同時に僕は突っ込んでいった。

作戦は、相手より先に攻撃して、こぶし一撃で相手を制して次々に攻撃を繰り出し、押し倒して最後の一発で仕留めよう、と瞬時の構想だった。

が勝負はまさに逆のできごとで一瞬にきまってしまった。

突っ込みの速さは信二が一息ぐらいの間にも近い速さで繰り出され、体をぶつけてきて僕はあろうことか後ろにひっくり返り仰向けにたおれてしまい、間髪をいれずに信二は僕にのっかかって、正確に二発を頭部に命中させた。

少し僕は頭がクラッとした。と同時に

「うわれー(終われ)」

のたーりーの声で「掛け試し」は終わった。瞬時にあっけなく勝負が決まってしまった。

勝者の宣告もなく、勝者の勝鬨もない。しかし勝ったのは明らかに信二であり、負けたのは僕である。

僕ははっきりと肌身で負けを味わい、小学3年生にして人生初の「かきえー(掛けあい)において敗北したのだ。

考えてみれば負けるのは実は当然だったのだ。

運動会の徒競走ではシリから2番以上にはいったことはなく、壷川カンパチャーのなかでも悪さをして大人に追いかけられつかまるのはいつも僕だし、のろまでドジを踏むのは決まって僕だった。

すでに一度1学年下の2年生、モータープール(自動車修理工場)のマー坊とけんかをして負けた経験もあるぐらいだから。はっきりいってのろまのヨーバー(弱い)もりーなのだ。

たーりーグループの「かきえー」のルールは、技がはっきりと入り相手が倒れたり、なんらかの技で倒してのち数発の攻撃技が決まったときに勝敗は決せられる。

これが厳格になされた。大きなけがを負うことなくうらみつらみを残すことがないためにも極めて素晴らしい世界一公正なルールであり教えであった。

このルールの精神はどのグループのどの遊びにも生かされていて機能していた。

負けたことの悔しさはいくぶんあったが一度「かきえー」を済ませたことで自分のノルマはたした満足感ともう二度と「かきえー」には呼ばれないだろうという勝手な想像をしてその時は自分を慰めた。

ナンバー2のたたんやー正吉に案の定

「立法院の裏にいくよー」と告げられ、あごで付いてこいと指令した。

僕は数十歩後ろからまりさんが後を追っていることをチラッと横目で確認しながら、複雑な気持ちでたたんやーの正吉のあとに従った。

これから直後に惹起する色々な不都合な場面が想起され、正吉についていくのがためらわれたが、やはり行くしかなかった。

人生第2回目の「かきえー」へとことは進んでおり逃げも隠れもできない。

まりさんがなおも30メートルぐらいはなれながらもついてくるのがはっきりわかった。

数分前の時刻において、僕は彼女に追いついていた。正吉の姿を見たと同時に、正吉に声を掛けられる前に二人で速足に横道に走りこめばこの事態を避けられたのに、と悔やまれた。

彼女に「かきえー」を見られるのだ。そしてひょっとすると僕が負けるのをみられてしまうのか。

そのときはきっと愛想をつかされるだろう。あの「わたしは・・」のあとの言葉を永遠に聴くことはないのだ。

一度は「かきえー」をしたのだからもう無いだろう、と高を括っていたがやはりそれは何の担保もない勝手な判断だった。二度も三度もあることをしらされた。

僕はまりさんが「かきえ」の前に去ってくれることを願った。だが遠くからじいっと心配そうにみつめているのがみてとれた。

今日はなにがなんでも、とにかく勝たねばならない。天と地がひっくり返っても勝たねばと自分に言い聞かせた。

そうなのだ、勝てばいいのだ。僕が勝てば憂慮する事柄はなにもないのだ、と鼓舞した。

すでに立法院の芝生にはたーりーグループ5,6人が待ち構えていて、さっそく相手と面を合わせられた。

顔は4年生の同学年だから見覚えはあるが名前は知らない。少しだけ勇気がでたのは、僕は背が小さい方だが、見た目に僕よりも小さいのだ。大丈夫かもしれない、勝てるかも。

たーりーが僕の名前を相手に告げ、彼が4年5組の比屋根悟であることを紹介した。

前の照屋信二とのかきえーのときは一瞬でとびこみ先手で制しようと作戦をとったのが間違いで、そんな早業ができないとろい自分を忘れていたのが敗因であった。

今度は先に相手に攻撃をさせこれをよけて正確な反撃をだそうと作戦を変えた。

二人は相対し、いつでも動けるように構え、にらみあった。僕は最大の努力をして眼をいからせ相手を委縮させようとしたが、眼力はすこし相手の方がまさっているように感じられ、わずかに動揺した。

「はじみれー(はじめろ)」の合図。僕は作戦どおり待ちの態勢の構えをくずさず気を集中させ相手の攻撃を待った。

相手も用心をしてかすぐにかかってくる様子がない。にらみ合いが続く。

考えてみるとお互いに敵の力量や得意技を知らないわけだからにらみ合い、探り合うのが当然なのだろう。

30秒はたったときだろうか。集中力をきらさず待っていたところに悟の拳がななめ左上から飛んできた。作戦どおりに動いた。これをくらわないように身をすくませて避けて悟の腹に拳をはなそうとした。

が、悟の一発目はどうにかさけたものの僕が腹への一撃を出す前に悟の二発目が間髪をいれずに頭部に命中していた。つづいて蹴りを太ももあたりに受けた感触があり、さらに顔面にも衝撃があった。

「うわれー(終われ)」の声が聞こえた。

また負けた。完璧に敗北した。敗北感の只中で遠くの、立法院の建物のかげにまりさンの姿を探した。

彼女はいなかった。

かきえーが始まるときは確かに立法院の建物のかげに姿を確認している。

彼女はことの決着をみてから姿を消したのだろう。

僕は戦いに敗れ、男として面子を完膚なきまでにつぶし、彼女に自分のふがいなさをおもいっきりさらけだしてしまった。

たーりーが

「もりー、くんどうかちゅんでうむたしがやー。てイ、ひさきたいてつげー悟まかせー(もりーよ、今度は勝かもしれないと思ったのになあ。手、足を鍛えて次は悟を倒せよ)」

と声をかけて去った。

作戦はなんの役にも立たなかった。とろい自分がどんな良い作戦を脳で考えだしてもそのようにはことは運ばないことを身もって確認した。いくら頭を駆使しても観念上の成功は、そのための肉体的・精神的努力なしではリアルの世界では通用しない。それだけが今度のかきえーで得た唯一の収穫かもしれない。

完膚なきまでにうち倒され、その醜態を彼女にさらけだしてしまった後悔の念は絶望のきわみだった。

明日からは生き恥をかかえて学校にいくことになる。もう耐えらない地獄だ。彼女へのほのかな想いが跡かたなく破壊される。生きる張り合いもなくなる。

みんな帰ってしまった。誰もいない芝生に天を仰いでつぶやいた。

「もう、どこかに行ってしまおうかな」

この空のあの絵の具のような深い青さに溶け込んでいきたいなア。

そうだ、おばあが話して聞かせてくれた、花いっぱいできれいな川に沢山の虹色の魚が舞い、おいしい食べ物が沢山あるあの海の向こうのニライカナイの国がいいな。

首に両手をまわして軽くしめてみた。徐々に締める力を強めた。もう少し強めた。吐き気がしてグウェっと喉なりがして少しねばねばの液をたらした。

たーりーが去るときに言った「もりーよ、今度は勝かもしれないと思ったがなあ。手、足を鍛えて次は悟を倒せよ」を反芻した。

そうか、まだ道はあるのかもしれない。

突き蹴りを練習して、悟に再挑戦して勝ち、そして彼女にそれを伝え名誉を挽回する方法があるのだ、とじぶんを鼓舞してみた。絶望的な今をあの楽しかった過去の状態に修復できるかも。

強くなろう。わずかな希望の光を胸にして帰途についた。

夕食の時間はとっくに過ぎ、かあちゃんが

「遅かったね。ごはんたべなさい。」と。

「おなかが痛いからたべない」

と返事したら、やはりするどく言い当てた。はじめて一年下のマー坊とけんかをして負けてきたときのように、ぴしゃり言い当てた。

「あれー、まぶたが少しはれてるよーまた喧嘩してきたんでしょう。なにかあったらとうちゃんが困るよー。しないでねー」

僕のとうちゃんは警察官だったから。問題を起こさないようにとの警告。

僕は「喧嘩でなくかきえーさ」と反論したかったが、女には説明しても分からないことだと判断した。理屈を言うのはやめて、すぐ寝床にはいりうずこまった。

翌日の朝は重い足をひきずって登校した。まりさんにどういう風に接しようか、いや会わす顔がないので休んで山学校しようかとも色々迷いながら学校についた。

が、ことは想像以上に悪く、ぼくを地獄のどん底にたたきこんだのだった。

彼女はこの日来なかった。一日中待ったが学校にとうとう来なかった。

愛想をつかされたどころでなく、僕の顔を見るもいやで来ないのだと思った。

次の日も、また次の日も来なかった。雨戸引きはしなくてもいいから姿だけは見せてくれ、と願った。だが願いは叶わなかった。

「掛け試し」がもたらした結果は人生を狂わすほどの働きをするのか。勝負の負けと初恋の破壊の二重の悶絶を与えるために人智を超える力で僕は落とし込められたと思うしかなった。

数日が過ぎた朝、担任の先生が告げた。

「宮平まりさんは転校しました。お父さんの仕事の転勤があったそうです」と。

頭の中をかき回され、めまいがした。

彼女は僕へのふがいなさ感による不登校ではないことが少しの安堵を僕に与えた。

だが計り知れない絶望の方が圧倒的に大きかった。もう会えないのだ。赤えんぴつのしっかりしたお礼も言えず、彼女からあのときの「それから、わたし」につづく言葉が永遠に聴けなくなった絶望。

独断で予想した彼女の優しい一言が聴けない残念さどころではない。会えないのだ。

だが、時間がたつにつれ、事の真相がこのうすのろの頭でもはっきりと浮き上がってきた。

彼女の「それから、わたし」の次の言葉は、きっと「あした転校するの」だったのだ。

ぼくはとんでもない思い違いをしていた。それは僕への想いの告白ではなく、もう学校に来れない宣言だったのだ。

先生は転校先も言わず、戻ってくるかどうかも言わずに事務的なお知らせ話だ。もっと詳しく説明すべきだと憤ったが、なにも言わず睨みつけてやった。

僕のその後の4年生の日常は3年生のころの生活・活動状態に戻ってしまった。

朝の起床は遅く、登校もねーねー、弟よりずっと遅く、学校生活は全く面白くもなんもなかった。

そのころ、学校で「方言札」なる活動があり、何のためか分からなかったが、それは学校の取り組みで、沖縄言葉いわゆる方言を使ったら型紙に「方言」と書いた札を首からかけられるというものだ。

これを逃れるためにはつぎの方言を使った生徒を見つけ首にかけ替えていくというものだった。

後々教えられたその活動の意味は「大和への同化政策」の一環であったという。

僕は大和言葉もみんなと同じように話せたが、わざと沖縄言葉だけを使い一人で始終「方言札」を首にかけていたものだ。理由の知れないことを強制することへの反抗心と先生に対するあのことへの復讐の意味を込めていた。

クラス一番の友達が僕のためにと思ってか、僕の前で方言をわざと使い勝手に札をとって自分の首にもっていったので、僕は憤慨したが黙ってさせることにした。

僕はもとの生活にもどり壷川カンパチャー仲間5人と様々な遊びに精力をつぎ込んだ。

あのたーりーの

「手、足を鍛えて次は悟を倒せよ」

という優しいアドバイスに応え、「よーし頑張ろう」と強く心に誓ったのをけろりと忘れ遊びほうけた。「脱皮できない蛇は滅びる」ことも知らずに。

じつに遊びの種類は無限にあった。

錆びた爆弾からこぼれている火薬をビンにつめて、導火線をつくり爆発させる遊びはスリルがあった。不思議にも誰もけがをしたことなどなかった。

休みの日は歩いて少一時間かかる波の上の海までいって、朝から晩まで何も食わず水だけ補給して泳ぎつづけたり。

漫湖で木場のまわりにいる小エビをすくい、これをエサに小チヌをたくさん釣った。

また、一里ほど東の真玉橋ちかくにサトウキビ畑をみつけ、誰にも見つからないように畑の真ん中に入り込み、まれにしか口にできない糖の蜜を味わった。畑の持ち主の高校生に追われ、とっつかまってこっぴどくやられるのも僕だった。

住家地域からハーバービューのなだらかな坂道は、ときに雨が泥を洗い流したあとに機関銃の弾や薬きょうが浮き彫りのように姿をあらわすのが楽しみの一つだった。これを集めてくず鉄会社でこずかいにかえ、駄菓子屋にいきパンなどで舌鼓をうった。

反抗期の早い訪れか、あれこれとさまざまな遊びをしていて、そのなかにはあまり良くないことと自覚できるのもあり、ときどき親父の職業柄からひどすぎると判別したことは控える判断はしたものである。

このような日常が小学校を卒業するまでさしての事は無く続いた。

「掛け試し」で2回も負けたが、決して「ヨーバー(弱い)もりー」呼ばわりは誰からもされなかったことは幸いであった。

第2話以降を次のように予定させて頂きたく存じます。

第2話 中学時代の掛け試し そして衝撃の事件

第3話 千唐流との邂逅 非力と努力

第4話 千唐流 掛け試しの求めたもの